.

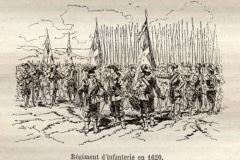

Infanterie

Régiments d’ordonnance nationale (avec numéro d’ordre):

· 1- Régiment des Gardes, 2 bat.

· 2- Régiment de Savoie, 2 bat.

· 3- Régiment de Montferrat, 2 bat.

· 4- Régiment de Piémont, 2 bat.

· 5- Régiment de Saluces, 2 bat.

· 6- Régiment d’Aoste, 2 bat.

· 7- Régiment de la Marine, 2 bat.

· 8- Régiment de Chablais, 2 bat.

· 9- Régiment de la Reine, 2 bat.

· 10- Régiment de Sardaigne, 2 bat.

· 11-Régiment de Lombardie, 2 bat.

Régiments d’ordonnance provinciale (avec numéro d’ordre) :

· 1- Régiment de Genevois, 2 bat.

· 2- Régiment de Maurienne, 2 bat.

· 3- Régiment d’Ivrée, 2 bat.

· 4- Régiment de Turin, 2 bat.

· 5- Régiment de Nice, 2 bat.

· 6- Régiment de Mondovi, 2 bat.

· 7- Régiment de Verceil, 2 bat.

· 8- Régiment d’Asti, 2 bat.

· 9- Régiment de Pignerol, 2 bat.

· 10- Régiment de Casal, 2 bat.

· 11- Régiment de Novare, 2 bat.

· 12- Régiment de Tortogne, 2 bat.

· 13- Régiment de Suse, 2 bat.

· 14- Régiment d’Acqui, 2 bat.

Régiments d’ordonnance étrangère (avec numéro d’ordre) :

· 1- Royal-Allemand (Lutren), 2 bat

· 2- Suisse-Valaisan (Courten), 2 bat

· 3- Suisse-Bernois (Rockmondet), 2 bat

· 4- Suisse-Grison (Christ), 2 bat

entre 1792 et 1793, création des unités suivantes :

· Régiment suisse de Schmidt, 1 bat.

· Régiment suisse de Zimmerman, 2 bat.

· Régiment suisse de Bachmann, 2 bat.

· Régiment suisse de Peyer-ein-hoff, 2 bat.

· La Légion des campements comprenant :

· Grenadiers du Roi, 2 bat.

· Pionniers, 2 bat.

· Régiment d’Oneille, constitué de la compagnie d’élite des régiments de la Marine, 2 bat.

(rem : on rencontre parfois l‘orthographe irlandaise « O’Neil » mais en fait Oneille correspond à l’orthographe francisée de Oneglia, ville piémontaise)

· Chasseurs carabiniers de Canale, 1 bat.

Formation de 9 bataillons de Grenadiers réunis à partir des compagnies des régiments d’infanterie

· 1er Bataillon : Comp. des Gardes, d’Asti, de Casale

· 2ème Bataillon : Comp. de Savoie, de Marine, de Turin

· 3ème Bataillon : Comp. de Novare, Suse, de Saluces

· 4ème Bataillon : Comp. d’Aoste, de Courten, de Mondovi

· 5ème Bataillon : Comp. de Montferrat, de Piémont, de Rockmondet,

· 6ème Bataillon : Comp. de Royal Allemand, de Chablais, de Genevois

· 7ème Bataillon : Comp. de Maurienne, d’Ivrée, de Pignerol

· 8ème Bataillon : Comp. de Nice, de la Reine, de Sardaigne

· 9ème Bataillon : Comp. de Christ, de Lombardie, d’Acqui

Formation de 2 bataillons de chasseurs réunis :

· 1er Bataillon : Comp. des Gardes, de Saluces, d’Aoste, de Courten, de la Reine, de Christ, de Sardaigne, de Lombardie

· 2ème Bataillon : Comp. de Montferrat, de Piémont, de Royal-Allemand, de la Marine, de Savoie, de Chablais.

entre 1793 et 1794, création des unités suivantes :

· Régiment suisse de Schmidt, passe à 2 bataillons

· 11ème Bataillon de Grenadiers : Comp. de Zimmerman, de Bachmann, de Peyer-ein-hoff

(où est passé le 10ème ? ? ?, peut être les grenadiers du roi ? ? ?)

· les compagnies de chasseurs des régiments provinciaux

· les Chasseurs de Bonnaud

· les Chasseurs de Piano

· les Chasseurs de Martin Montu-Beccaria

· les Chasseurs niçois de Radicati (2 bataillons)

· Corps franc de Pandini

· Compagnie de la Rocque

enfin, entre 1794 et 1795 :

· Compagnie de chasseurs du régiment d’Oneille

· Réunion de tous les corps francs en une troupe de 10 compagnies.

Milices

Centuries de milices selon les province (une centurie amène 100 hommes de troupe sauf aux endroits précisés)

Acqui, 20 centuries

Alba, 20 centuries

Alexandrie, 14 centuries

Aoste, 10 centuries

Biella, 7 centuries

Casale, 15 centuries

Possano, 4 centuries

Fenestrelles, 14 centuries à 840 hommes au total

Ivrée, 20 centuries

Loano, 9 centuries font 558 hommes

Mondovi, 40 centuries

Mortora, 12 centuries

Novare, 14 centuries

Arona, 1 centurie

Oneille, 42 centuries font 2604 hommes

Pignerol, 14 centuries

Valdesi, 25 centuries font 1500 hommes

Saluces, 20 centuries

Savigliano, 5 centuries

Suse, 10 centuries

Tortone, 29 centuries

Valenza, 4 centuries

Verceil, 12 centuries

Cavalerie

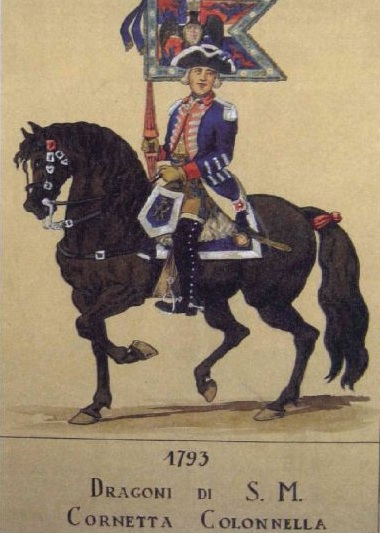

Dragons :

· Dragons du Roi, 4 esc.

· Dragons de Piémont, 4 esc.

· Dragons de Sardaigne, 4 esc.

· Dragons de la Reine, 4 esc.

· Dragons de Chablais, 4 esc.

Cavalerie :

· Chevau-légers de Sa Majesté, 4 esc.

· Royal-Piémont, 4 esc.

· Aoste Cavalerie, 4 esc.

· Savoie Cavalerie, 4 esc.

Artillerie et Génie

· 4 Bataillons d’artillerie,

· 1 Compagnie d’ouvriers et de mineurs,

· 2 Bataillons de Génie

Maison du Roi et divers

· Gardes suisses

· Gardes à pied

· Dragon de la Chasse

· Gardes du Corps (3 compagnies)

et

· Compagnie franche

puis, 1792-1793 : se divise en

· Compagnie nationale

· Compagnie française

· Compagnie d’élite des équipages de la Marine

devient en 1792-1793 le régiment d’Oneille

· Compagnie d’invalides